L'histoire fascinante de Citroën : un siècle d'innovation automobile française

28 avril 2025

Quelle est l'histoire de la marque Citroën ?

Quelle est l'histoire de la famille Citroën ?

La saga familiale des Citroën trouve ses racines dans l'immigration européenne du 19e siècle. Levie Citroen, père d'André, quitte les Pays-Bas pour s'installer à Paris en 1873, où il rencontre Masza Amalia Kleinmann, une jeune polonaise de Varsovie.

Le nom Citroën prend sa forme définitive lorsque Barend, le grand-père d'André, ajoute un tréma sur le "e" pour donner une consonance française au patronyme familial. Cette modification symbolise l'intégration progressive de la famille dans la société française.

Dans leur maison parisienne cosmopolite, le jeune André grandit entouré de ses quatre frères et sœurs, baignant dans une atmosphère où se mêlent culture internationale et esprit d'entreprise. Cette diversité culturelle et ce dynamisme familial façonneront la vision novatrice du futur industriel.

La signification du logo Citroën

Les célèbres chevrons du logo Citroën trouvent leur origine dans une découverte technique majeure. Lors d'un voyage en Pologne en 1900, le jeune André découvre un système d'engrenages à denture hélicoïdale en forme de V inversé, une innovation qui transformera sa vision industrielle.

Séduit par cette technologie révolutionnaire, il acquiert le brevet pour une somme modique et perfectionne le système dans ses usines françaises. Le succès de ces engrenages, plus silencieux et plus efficaces que les modèles traditionnels, marque le début de son ascension entrepreneuriale.

Le premier logo de 1919 arbore fièrement ces chevrons stylisés en jaune sur fond bleu, symbole d'une expertise technique unique. Cette signature visuelle, modernisée au fil des décennies, conserve aujourd'hui encore cette référence aux origines industrielles de la marque.

Des engrenages aux automobiles

Fort de son succès dans la fabrication d'engrenages, André Citroën fonde en 1913 la Société des Engrenages Citroën sur le quai de Grenelle à Paris. La Première Guerre mondiale marque un tournant décisif : son usine se reconvertit dans la production d'obus pour l'armée française, démontrant sa capacité à adapter ses méthodes de production industrielle.

En 1919, visionnaire et audacieux, André Citroën transforme son site du quai de Javel en une usine automobile moderne. Inspiré par les méthodes de production de Ford aux États-Unis, qu'il avait découvertes lors d'un voyage en 1912, il introduit en France les principes révolutionnaires de la production en série. Cette transition réussie d'une entreprise d'engrenages vers la construction automobile préfigure l'ascension fulgurante de la marque française.

Qui est le propriétaire André Citroën ?

Formation et premières innovations

Brillant élève, André Citroën intègre l'École polytechnique en 1898, où sa passion pour l'innovation technique s'affirme. Sa formation d'ingénieur lui permet de développer une vision industrielle unique, combinant excellence technique et production rationnelle.

Dès ses premières expériences professionnelles, le jeune polytechnicien manifeste un talent remarquable pour moderniser les méthodes de production. Son passage chez Automobiles Mors entre 1908 et 1913 révèle ses capacités d'organisateur : sous sa direction, la production annuelle passe de 125 à 1200 véhicules.

Cette période formatrice lui permet d'acquérir une expertise précieuse dans l'industrie automobile naissante. Ses voyages d'études aux États-Unis en 1912 renforcent sa conviction que la production en série représente l'avenir de l'automobile.

L'influence des méthodes américaines

Les voyages d'André Citroën aux États-Unis transforment radicalement sa vision industrielle. Fasciné par les chaînes de production de Ford à Detroit en 1912, il découvre une approche novatrice de la fabrication automobile qui marque un tournant dans sa carrière.

Sa première application concrète des techniques américaines survient pendant la Grande Guerre. La production d'obus dans son usine parisienne atteint des records grâce à l'organisation scientifique du travail, avec 50 000 unités produites quotidiennement.

L'adaptation française des méthodes d'outre-Atlantique se poursuit dans le domaine commercial. André Citroën développe un réseau structuré de concessionnaires et agents, normalise l'architecture des bâtiments de la marque, et lance des campagnes publicitaires inspirées du modèle américain. Cette modernisation propulse rapidement Citroën au rang de premier constructeur automobile européen.

Le génie du marketing

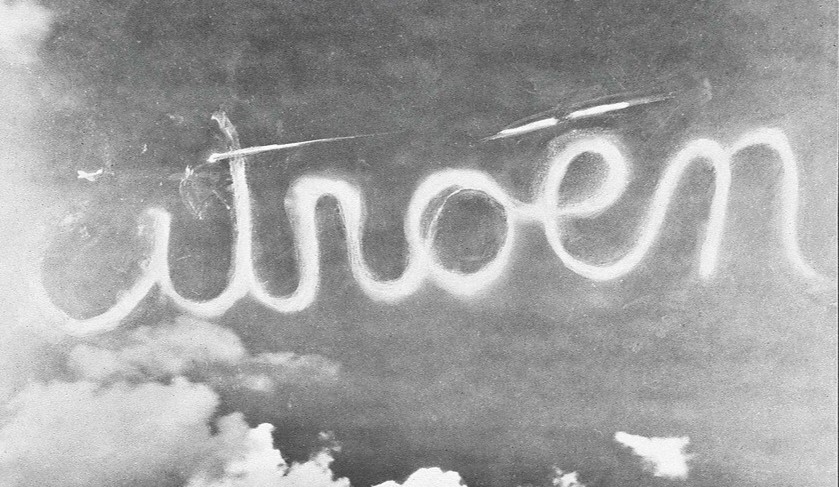

Pionnier du marketing moderne, André Citroën révolutionne la communication automobile dès 1919. Son coup d'éclat le plus spectaculaire reste l'illumination de la Tour Eiffel en 1925, transformant le monument parisien en une gigantesque publicité lumineuse aux chevrons pendant près d'une décennie.

Les innovations marketing ne s'arrêtent pas là. La marque lance des expéditions médiatisées à travers le monde, comme la Croisière Noire en Afrique, créant un véritable feuilleton médiatique. Les autochenilles Citroën traversent le Sahara en 1922, captivant le public et démontrant la robustesse des véhicules.

Le réseau commercial connaît aussi sa révolution : création du premier service après-vente automobile, mise en place d'un système de crédit novateur pour l'époque, et développement d'un réseau de concessionnaires standardisé à l'américaine. Ces stratégies audacieuses propulsent rapidement la part de marché de Citroën en France et à l'international.

La naissance d'une grande entreprise française

La création en 1919

Le 4 juin 1919 marque un tournant décisif dans l'histoire de l'automobile française avec la naissance officielle des Automobiles Citroën. André Citroën transforme son usine d'obus du quai de Javel en une unité de production automobile moderne, inspirée des méthodes américaines.

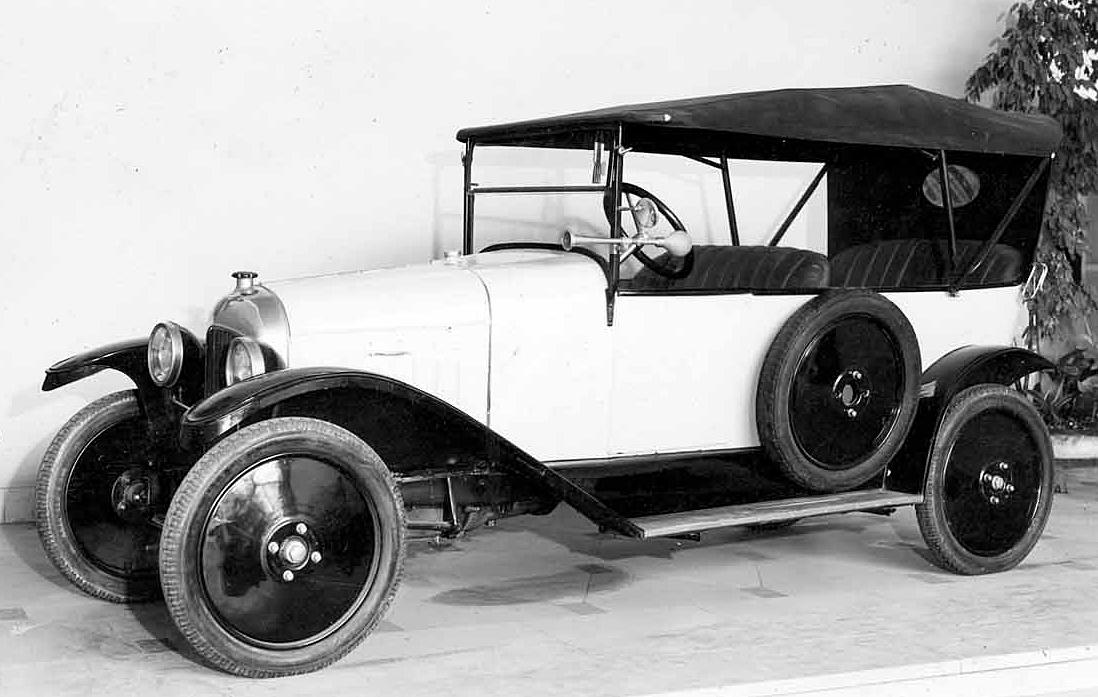

Dès les premiers mois, la marque révolutionne le marché avec sa Type A, première voiture française construite en grande série. Cette berline novatrice, proposée à un prix accessible de 7.250 francs, connaît un succès immédiat auprès du public. La production atteint rapidement trente véhicules par jour, un record pour l'époque.

L'organisation industrielle mise en place par André Citroën permet d'atteindre 2.810 véhicules produits fin 1919. Une performance remarquable qui positionne déjà la jeune marque comme un acteur majeur du paysage automobile français.

L'usine du quai de Javel

Véritable ville dans la ville, l'usine du quai de Javel s'étend sur 22 hectares au cœur du 15e arrondissement parisien. Les installations modernisées en 1933 témoignent de l'ambition d'André Citroën : 55 000 m² d'ateliers ultramodernes, capables de produire 1000 véhicules par jour.

La vie sociale y est particulièrement développée. Les 32 000 employés, dont 6 000 femmes, bénéficient d'infrastructures avant-gardistes : crèches, infirmeries, douches et espaces de loisirs. Cette attention portée au bien-être des ouvriers révolutionne les standards de l'époque.

Après avoir produit plus de 3,2 millions de véhicules, dont la dernière DS en avril 1975, l'usine ferme ses portes. La production est transférée à Aulnay-sous-Bois, marquant la fin d'une époque glorieuse pour l'industrie automobile parisienne.

Les premiers succès commerciaux

La Type A bouleverse les codes du marché automobile français dès son lancement. Cette berline moderne, produite en grande série, séduit rapidement une clientèle en quête de fiabilité et d'accessibilité. Les ventes s'envolent pour atteindre plus de 24 000 exemplaires avant son remplacement par la B14 en 1926.

Le réseau commercial novateur mis en place par André Citroën amplifie ces succès. Des concessions standardisées s'implantent dans chaque arrondissement français, offrant un service après-vente inédit et des facilités de paiement révolutionnaires pour l'époque.

Le salon de Paris devient la vitrine des innovations Citroën. La marque y présente ses nouvelles gammes Citroën, notamment la C4 et la C6, qui consolident sa position de leader sur le marché français. Cette stratégie commerciale audacieuse transforme définitivement le paysage automobile hexagonal.

Les années glorieuses 1920-1930

La Type A : première voiture en série

La Type A représente une véritable rupture technologique dans l'industrie automobile française. Ce modèle pionnier, équipé d'un moteur 4 cylindres de 1327 cm3, atteint une vitesse de pointe de 65 km/h. Sa production démarre modestement avec 4 exemplaires en mai 1919, avant d'accélérer à 130 unités en juillet.

Le prix attractif de 7.950 francs et son équipement complet séduisent rapidement une clientèle en quête de modernité : démarreur électrique, éclairage, capote et roue de secours sont livrés de série. Une approche inédite à l'époque où les concurrents vendent leurs véhicules en kit.

La cadence atteint 100 voitures par jour dès 1920, établissant de nouveaux standards de production. Avec 24.093 exemplaires assemblés jusqu'en 1921, la Type A pose les fondations du succès industriel Citroën.

L'expansion internationale

Portée par une vision ambitieuse, la marque aux chevrons déploie rapidement sa présence au-delà des frontières françaises. Le réseau commercial s'étend en Europe dès 1920, avec l'ouverture de filiales stratégiques en Belgique, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne.

Les croisières Citroën marquent un tournant majeur dans cette conquête mondiale. La traversée du Sahara en 1922 avec des véhicules à chenilles démontre la robustesse des modèles, tandis que la Croisière Noire en 1924 et la Croisière Jaune en 1931 renforcent la notoriété internationale de la marque.

La production s'internationalise avec l'installation d'usines d'assemblage en Belgique et en Grande-Bretagne. Le succès des modèles B14 et C4 sur ces marchés confirme la pertinence de la stratégie d'André Citroën, faisant de sa marque le premier constructeur automobile européen en 1932.

Les innovations techniques majeures

L'audace technique de Citroën marque profondément l'industrie automobile des années 1920. La marque révolutionne la production avec l'introduction du démarreur électrique, des suspensions à ressorts à lames et de la carrosserie tout acier, des avancées qui redéfinissent les standards du confort automobile.

Les vitres Securit et les freins sur les quatre roues transforment la sécurité routière, tandis que la suspension hydropneumatique développée pour les autochenilles démontre la capacité d'innovation de la marque. Le système de chenilles Kégresse, fruit de la collaboration avec l'ingénieur Adolphe Kégresse en 1920, ouvre la voie aux légendaires croisières à travers les continents.

La cabine fermée et les équipements standardisés témoignent d'une vision moderne du confort, établissant de nouveaux critères pour l'ensemble de l'industrie automobile française.

La crise des années 1930

La grande dépression bouleverse profondément le paysage automobile français. Malgré son succès commercial, Citroën subit de plein fouet cette période trouble, fragilisé par ses investissements massifs dans la modernisation de l'usine du quai de Javel.

Face aux difficultés financières grandissantes, André Citroën maintient sa stratégie d'innovation avec le développement de la Traction Avant. Un pari audacieux qui nécessite une refonte complète des chaînes de production, aggravant la situation financière de l'entreprise.

La liquidation judiciaire devient inévitable en décembre 1934. Le géant des pneumatiques Michelin, principal créancier de l'entreprise, prend alors le contrôle de la marque aux chevrons. Cette reprise marque un tournant décisif dans l'histoire de Citroën, quelques mois avant le décès d'André Citroën des suites d'un cancer de l'estomac.

L'ère Michelin : un nouveau départ

La reprise de Citroën par Michelin en 1935 marque le début d'une transformation profonde pour le constructeur automobile. Pierre Michelin, nommé à la tête de l'entreprise, lance un vaste plan de modernisation des usines et de rationalisation de la production.

Un nouveau souffle créatif anime les bureaux d'études sous la direction de Pierre-Jules Boulanger. Le projet TPV (Toute Petite Voiture) prend forme, préfigurant la future 2CV. Cette période voit aussi l'amélioration continue de la Traction Avant, dont le succès commercial confirme la pertinence des choix techniques.

La nouvelle direction privilégie une approche pragmatique, réduisant les coûts tout en maintenant l'excellence technique chère à la marque. Cette stratégie porte ses fruits : dès 1937, Citroën retrouve sa place parmi les leaders du marché automobile français.

Les modèles légendaires d'avant-guerre

La Traction Avant révolutionnaire

La Traction Avant transforme radicalement l'architecture automobile en 1934 avec son concept novateur de roues motrices à l'avant. Cette conception audacieuse s'accompagne d'une carrosserie monocoque sans châssis rapporté, abaissant le centre de gravité pour une tenue de route exceptionnelle.

Les ingénieurs Citroën développent un système unique de cardans pour la transmission, couplé à des freins hydrauliques sur les quatre roues. La suspension indépendante et les barres de torsion complètent cette architecture avant-gardiste qui inspire encore les constructeurs actuels.

Le succès est immédiat avec les versions 7, 11 et 15 chevaux qui séduisent par leur modernité. La Traction traverse les époques jusqu'en 1957, produite à plus de 760 000 exemplaires, devenant un symbole de l'excellence technique française.

Les autochenilles innovantes

La collaboration entre André Citroën et l'ingénieur Adolphe Kégresse donne naissance en 1921 aux premières autochenilles françaises. Ces véhicules révolutionnaires, montés sur une base de Type B, combinent roues directrices à l'avant et système de chenilles à l'arrière.

Les modèles P17 et P19, développés sur les châssis des C4 et C6, démontrent leur polyvalence lors des grandes expéditions. L'armée française adopte rapidement cette technologie pour le transport d'artillerie, tandis que les versions civiles conquièrent les terrains les plus difficiles.

La gamme s'enrichit avec le P4T en 1924, spécialement conçu pour la Croisière Noire. Ces véhicules exceptionnels ouvrent la voie à de nouvelles solutions de mobilité, marquant durablement l'histoire du franchissement tout-terrain.

Les véhicules utilitaires

Dès 1919, Citroën transforme sa Type A en version utilitaire, marquant son entrée sur ce segment stratégique. La B2, première camionnette française à cabine fermée, modernise profondément le transport professionnel en 1925. Les années 1930 voient naître des innovations majeures avec le Type 23, animé par le moteur de la Traction 11CV.

Le développement du TUB en 1939 marque un tournant décisif dans l'histoire des utilitaires légers. Premier fourgon à traction avant, sa porte latérale coulissante et son plancher surbaissé redéfinissent les standards du segment. Malgré une carrière écourtée par la Seconde Guerre mondiale, ses innovations inspirent durablement l'industrie du véhicule utilitaire européen.

La renaissance après-guerre

La mythique 2CV

Le projet TPV (Très Petite Voiture) reprend vie après la Seconde Guerre mondiale. La 2CV fait sa première apparition officielle le 7 octobre 1948 au Salon de l'Automobile de Paris, suscitant des réactions contrastées du public face à son design atypique.

Les premières 2CV Type A sortent des chaînes en juin 1949, équipées d'un moteur bicylindre de 375 cm³. La France rurale adopte rapidement ce véhicule robuste et économique, parfaitement adapté aux besoins de l'époque. Les médecins de campagne, facteurs et petits commerçants en font leur compagnon quotidien.

La gamme s'enrichit progressivement avec l'arrivée de séries spéciales et de versions utilitaires. Le succès ne se dément pas : la production atteint 400 unités par jour au début des années 1950, témoignant de l'engouement populaire pour cette voiture devenue symbole de la reconstruction française.

Le Type H

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Pierre Franchiset conçoit secrètement le successeur du TUB dans les bureaux d'études Citroën. Sa carrosserie en tôle ondulée, inspirée de l'aviation, devient rapidement sa signature visuelle la plus reconnaissable. Le Type H révolutionne le transport utilitaire avec son plancher surbaissé et sa porte latérale coulissante.

Le modèle séduit rapidement artisans, commerçants et services publics. Sa polyvalence exceptionnelle donne naissance à de multiples versions : ambulance, bétaillère, et même le célèbre "panier à salade" des forces de l'ordre. Sa production s'étend sur 33 ans, de 1948 à 1981, avec 473 289 exemplaires assemblés, témoignant d'une longévité remarquable dans l'histoire automobile française.

La DS, déesse des routes

Le 6 octobre 1955 marque un tournant dans l'histoire de l'automobile française. La présentation de la DS 19 au Salon de Paris déclenche une véritable révolution : 12 000 commandes sont enregistrées dès le premier jour.

Le design audacieux signé Flaminio Bertoni et les innovations techniques développées par André Lefèbvre propulsent la marque aux chevrons vers de nouveaux sommets. La suspension hydropneumatique et les phares directionnels font de cette déesse des routes une référence incontournable dans le paysage automobile mondial.

L'année 1956 voit naître l'ID, version simplifiée destinée à une clientèle plus traditionnelle. La gamme s'enrichit en 1960 avec l'élégant cabriolet confié au carrossier Henri Chapron. Pendant vingt ans, la DS incarne l'excellence française jusqu'à sa dernière production en avril 1975, après plus de 1,3 million d'exemplaires.

L'âge d'or des années 1960-1990

L'Ami 6 et la Méhari

Véritable trait d'union entre la 2CV et la DS, l'Ami 6 marque une nouvelle ère chez Citroën avec sa silhouette atypique et sa lunette arrière inversée. Le talent de Flaminio Bertoni s'exprime pleinement dans ce modèle lancé en 1961, qui devient rapidement un succès commercial grâce à son break particulièrement apprécié des familles.

La Méhari bouleverse les codes en 1968 avec sa carrosserie en plastique ABS et son style décontracté. Cette voiture de loisirs polyvalente séduit autant les particuliers que les professionnels, des plages de Saint-Tropez aux services municipaux. Son châssis dérivé de la Dyane et sa simplicité mécanique en font un véhicule robuste parfaitement adapté aux rendez-vous estivaux comme aux utilisations utilitaires.

La GS et la CX

L'année 1970 marque un tournant majeur dans la gamme Citroën avec le lancement de la GS. Sa ligne aérodynamique signée Robert Opron et sa suspension hydropneumatique séduisent rapidement le public. Les ventes s'envolent, faisant de la GS la troisième voiture la plus vendue en France en 1973.

Le succès se poursuit en 1974 quand la CX prend la relève de la mythique DS. Son nom fait référence à son coefficient de pénétration dans l'air remarquable pour l'époque. La presse salue unanimement ses qualités routières et son confort exceptionnel, lui décernant le titre de Voiture de l'Année 1975.

La cohabitation réussie de ces deux modèles dans les années 1970 illustre parfaitement le savoir-faire unique de Citroën. Les prototypes développés pendant cette période témoignent également d'une créativité sans limites, notamment avec la GS Birotor au moteur rotatif.

La BX et la XM

Dans un contexte de modernisation du groupe PSA, la BX fait son apparition en 1982 sous la Tour Eiffel. Le design anguleux signé Bertone et sa suspension hydropneumatique séduisent immédiatement le public français. Sa gamme s'enrichit rapidement de versions sportives et breaks qui répondent aux attentes des familles comme des passionnés.

Sept ans plus tard, la XM prend la relève de la CX avec une silhouette futuriste et une suspension Hydractive révolutionnaire. Élue voiture de l'année en 1990, elle incarne le savoir-faire technologique de la marque aux chevrons en v. Son break aux dimensions généreuses devient une référence pour les grands voyageurs, tandis que son V6 24 soupapes de 200 chevaux séduit une clientèle exigeante.

Le groupe PSA puis Stellantis

La fusion avec Peugeot

La création de Stellantis le 16 janvier 2021 marque un tournant historique pour Citroën. Cette alliance entre le Groupe PSA Peugeot Citroën et Fiat Chrysler Automobiles donne naissance au quatrième constructeur mondial, avec un chiffre d'affaires combiné de plus de 167 milliards d'euros.

Sous la direction de Carlos Tavares, nommé directeur général de Stellantis, les marques conservent leur identité tout en partageant leurs innovations technologiques. Le nouveau groupe rassemble 14 marques emblématiques, préservant ainsi une partie de l'héritage centenaire de chaque constructeur.

Le gouvernement français, via BPIFrance, maintient une participation stratégique dans ce nouveau géant de l'automobile, garantissant l'ancrage industriel hexagonal des sites historiques de production.

L'internationalisation des SUV ou des Citroën C3

Sous l'égide de Stellantis, Citroën accélère son développement mondial avec une approche adaptée à chaque marché. La marque renforce sa présence en Asie grâce à des partenariats stratégiques, notamment avec le géant chinois Dongfeng qui assure la production locale de plusieurs modèles.

L'Amérique latine constitue un autre axe majeur d'expansion, où le succès des SUV et des véhicules compacts témoigne d'une offre parfaitement calibrée pour ces marchés émergents. En Inde, le lancement de modèles spécifiques comme la Citroën C3 illustre la capacité d'adaptation aux attentes locales.

La stratégie d'internationalisation s'appuie sur un taux d'intégration locale élevé et des centres de R&D régionaux, permettant de développer des véhicules répondant précisément aux besoins de chaque zone géographique.

Les défis du 21e siècle

La révolution électrique transforme radicalement le paysage automobile en 2025. Le constructeur français accélère sa transition vers une gamme 100% électrifiée, avec des innovations majeures dans le stockage d'énergie et la recharge rapide.

L'intelligence artificielle et la conduite autonome représentent un autre axe stratégique majeur. Les nouveaux modèles intègrent des systèmes d'assistance avancés, préfigurant la mobilité de demain.

Face à la montée des constructeurs asiatiques, la marque mise sur son ADN d'innovation pour se différencier. Le C4 Picasso électrique illustre cette volonté de conjuguer héritage et modernité, tandis que les technologies embarquées répondent aux exigences croissantes des consommateurs en matière de connectivité.